يدعو “شوايماي بَاي” * وزملاؤه إلى إجراء دراسات طويلة الأجل ومتعددة التخصصات؛ للحدّ من انبعاثات الكربون، والمخاطر الناجمة عن الإحترار العالمي في المناطق الحضرية.

ملخص دراسة – بقلم: شوايماي ناي*

على المدن أن تهبّ لمواجهة تغيُّر المناخ؛ إذ يقطن ما يزيد عن نصف سكان العالم في مناطق حضرية، وتطلق المدن 75% من إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون من استخدام الطاقة.

إنّ تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، المتمثل في إبقاء الإحترار عند مستوى يقل بشكل ملحوظ عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتطلب بقاء الانبعاثات في نطاق “ميزانية الكربون”، وانبعاث ما لا يزيد على 800 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون إجمالًا بعد العام 2017.

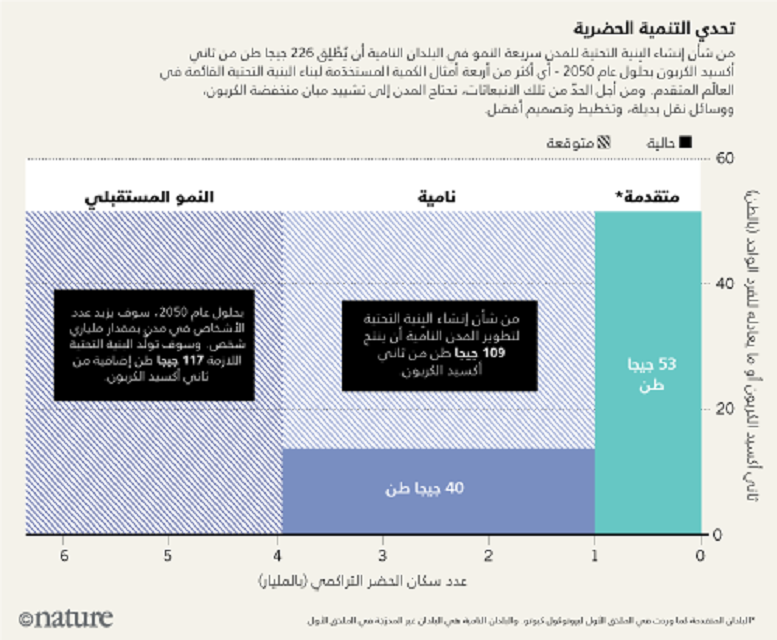

بيد أن الارتقاء بسائر أنحاء العالم إلى مستوى البِنية التحتية نفسه في البلدان المتقدمة (تلك المدرَجة في الملحق 1 لبروتوكول كيوتو) بحلول عام 2050 يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 350 جيجا طن من ميزانية الكربون العالمية المتبقية. وسوف تشهد معظم هذا النمو مدن تنتمي إلى العالم النامي (انظر: “تحدي التنمية الحضرية”).

وفي الوقت الحالي، يزداد تأثر المدن بالظواهر المناخية العنيفة، إذ يقع العديد منها على السهول الفيضية، أو في مناطق جافة، أو على السواحل.

ففي عام 2017، لقى أكثر من 1,000 شخص مصرعهم، وفقد 45 مليون شخص منازلهم، وسبل كسب العيش، والخدمات، عندما ضربت فيضانات شديدة مدن جنوب شرق آسيا، ومنها مدينة دكا في بنجلاديش، ومومباي في الهند.

وقد تعرضت ضواحي كاليفورنيا، ومدينة ريو دي جانيرو في البرازيل لفيضانات وانهيارات طينية في أعقاب حوادث جفاف، وحرائق غابات، وأمطار غزيرة.

وعانت كيب تاون في جنوب أفريقيا من جفاف شديد منذ عام 2015. وبحلول عام 2030، سوف يتعرض الملايين من البشر وأصول بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي للخطر الناجم عن هذه الظواهر.

وللتصدي لذلك الخطر، يتطور عِلْم تخطيط المدن. ويحتاج مخططو المدن وصناع القرار إلى أدلة؛ تعينهم على إدارة المخاطر، ووضع استراتيجيات لتخفيف آثار تغير المناخ، والتكيّف معه.

وتتجه أنظار العلماء بشكل متزايد إلى المدن، كونها منظومات معقدة، ويعملون بشكل أوثق مع المجتمعات المحلية. وبدأت تظهر مفاهيم جديدة، مثل “المدن الذكية”.

ومع ذلك، أصبح نطاق البحوث الحضرية وقابليتها للتطبيق في وضع حرج: فالافتقار إلى دراسات طويلة الأجل للمناخات في المناطق الحضرية وآثارها يجعل من الصعب على المسؤولين في المدن التخطيط لعقود مقبلة.

كذلك، لا تتيح المِنَح البحثية أيضًا التي تركز على التخصصات الفردية أو الاحتياجات المحلية أو الوطنية إلا مجالًا ضيقًا للمشروعات متعددة التخصصات، أو التحليلات المقارِنة بين المناطق. ولا يوجد سوى عدد قليل من المنصات الإلكترونية، لمساعدة المدن على تبادل المعلومات، وتعلُّم بعضها من البعض الآخر.

ومن الضروري أن يكون للعلم دور أقوى في السياسات والممارسات الحضرية. هذا، وقد كان من المقرر في شهر مارس الماضي أن تدعو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بالتعاون مع تسعة شركاء عالميين، حوالي 700 باحث ومقرِّر سياسات وإخصائي ممارس من 80 دولة للمشاركة في “مؤتمر علوم المدن وتغير المناخ”، التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في إدمونتون بكندا.

وكان من المخطط أن يضع المشاركون جدول أعمال البحوث العالمية، الذي سيرشد التقرير الخاص للهيئة عن المدن، وهو جزء من دورة التقييم السابعة للهيئة، التي سوف تبدأ في عام 2023.

وبصفتنا أعضاء في اللجنة التوجيهية العلمية لمؤتمر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، نحدد هنا عدد ست أولويات للمدن وبحوث تغير المناخ.

الفجوات المعرفية

سيتطلب التخفيف من آثار تغير المناخ في المناطق الحضرية والتكيف معه عملًا في عدة مجالات:

1- توسيع نطاق عمليات الرصد:

يحتاج الباحثون وسلطات المدن إلى توسيع كمية البيانات الحضرية التي يتم جمعها، وأنواعها. توجد أكبر الفجوات المعرفية في بلدان الجنوب، كما أن البيانات المتعلقة بالمستوطنات العشوائية قليلة، أو غير موجودة. وبالإضافة إلى تحسين إتاحة البيانات، هناك حاجة إلى تحسين تغطيتها، وجودتها، ودقتها، ومصداقيتها.

وينبغي توحيد نظام إعداد التقارير: وهناك حاجة أيضًا إلى وضع منهجيات الاستشعار عن بُعد بواسطة الأقمار الصناعية، والطائرات التي تعمل بدون طيار، والمركبات ذاتية التحكم؛ لمراقبة النسيج الحضري الكثيف.

وثمة حاجة أيضًا إلى إحصاءات جديرة بالثقة عن انبعاثات غازات الدفيئة – من المساكن الفردية، والمصانع، والطرق – وكذلك وسائل للتحقق منها. إذ لا يزال معظم صُناع السياسات والإخصائيين الممارسين يعتمدون على بيانات الانبعاثات على مستوى المدينة، أو على الصعيد الوطني.

ومن الأهمية بمكان تتبع مصادر تلوث الهواء وأنواعه التي تؤثر على المناخ – التي تشمل غاز الميثان، والأوزون، والكربون الأسود، والهباء الجوي – لأن خفضها يعود بالنفع على الصحة العامة، فضلًا عن التخفيف من آثار تغير المناخ.

ولفهم التأثيرات الأوسع نطاقًا للفيضانات، مِن الضروري وضع خرائط لشبكات الأنابيب والكابلات المدفونة، وكذلك المساحات الخفية في المباني وتحت الأرض. يحتاج الباحثون أيضًا إلى معرفة كيفية تفاعل الناس مع البنية التحتية والأماكن العامة عند التنبؤ بظاهرة جوية عنيفة، على سبيل المثال.

ويجب دمج السياقات والمعرفة المحلية مع البيانات الفنية. فقد ثبت أن الأحياء القديمة في كانو بنيجيريا أكبر قدرة على التأقلم مع مواجهة الفيضانات وارتفاع الحرارة، مقارنة بمشروعات التطوير التي شُيّدت بعد عام 1980.

وتُعتبر السقوف المسطحة من الطين أفضل في امتصاص مياه الأمطار وتبخيرها من السقوف المعدنية، أو الخرسانية. وفي الماضي، تضمنت المدن النيجيرية العديد من الأماكن المفتوحة، والمناطق الخضراء، والأراضي الرطبة.

لذلك ثمة حاجة إلى شبكة عالمية من “المراصد الحضرية”، تغطي مدن تتسم بالتنوع، وتشكِّل بؤر للبحوث والرصد على المدى الطويل. وينبغي مشاركة البيانات والبحوث والممارسات عبر الإنترنت.

ففي المملكة المتحدة، تجمع جامعة نيوكاسل مليون قياس يوميًّا من أجهزة استشعار في جميع أنحاء المدينة، وتجعلها متاحة علنًا على الإنترنت في حينها. وتتنوع هذه القياسات ما بين انبعاثات صادرة عن وسائل النقل، وهطول الأمطار، وتدفق المياه، وجودة الهواء، وتدابير التنوع البيولوجي، مثل وزن خلية النحل. ويستخدم هذه البيانات كلاً من مجلس المدينة، وقطاعات النقل، والطاقة، والبيئة، والمياه. ويجري إنشاء مراصد مماثلة في مدينتَي شيفيلد، وبريستول.

ولضمان مصداقية البيانات، يجب أن تكون قابلة للتحقق منها، وتُستخدم بشفافية. ويتعين على الباحثين والإخصائيين الممارسين وضع آليات للحوكمة، والأمن، والأخلاقيات، والمشاركة.

وثمة مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن؛ فعلى سبيل المثال، ثمة مدن عديدة الآن مطالَبة قانونًا بحماية البيانات الخاصة، وبعضها متحفظ بشأن نشر المعلومات التي ربما تكشف عن الفشل في تحقيق الأهداف.

2- فهم التفاعلات المناخية:

إنّ العمليات المناخية معقدة، ويزداد هذا التعقيد في المدن. فعلى سبيل المثال، يتسبب تلوث الهواء في المدن الصينية في هطول أمطار أغزر، إذ تؤثر الجسيمات الدقيقة على السُّحُب. فالسطوح غير المُنْفِذة، مثل الخرسانة، أو الأسفلت، تحتفظ بالحرارة؛ ومن ثم تقلل من التبريد بالتبخر، مما يضخم من تأثير “الجُزُر الحرارية” الحضرية.

ويلزم لذلك إجراء دراسات مقارَنة للمدن في سياقات مختلفة؛ لفهم هذه التفاعلات، وإيجاد الحلول. ونحن بحاجة إلى فهم تأثير البنية التضاريسية، ومواد البناء، والأنشطة البشرية الحضرية على الدوران والحرارة والإشعاع الضوئي في الغلاف الجوي، وميزانيات الطاقة والمياه في المناطق الحضرية.

فما هو مقدار النفاذية اللازم توافره في الرصف؛ للحدّ من مخاطر الفيضانات، كما تفعل مدينة ملبورن بأرصفة الحجر الأزرق؟ ما هو تأثير الطرق والسطوح العاكسة، التي جرت تجربتها في مدينتَي نيويورك، ولوس أنجيليس؟

ينبغي أن تراعي عمليات المحاكاة المناخية التوسع الحضري، مع تقليص نطاقها إلى مستويات المدن والأحياء. لابد أيضًا من توافر منهجيات تقييم عالية الدقة لمخاطر موجات الحر، وتآكل السواحل، وغَمْرها، كما ينبغي مقارنة النُّهُج والنماذج المختلفة، وقياس أدائها، وربطها بتقييمات مَواطن الضعف، والقدرات الاجتماعية المحلية.

3- دراسة المستوطنات العشوائية:

بحلول العام 2050، سوف يبلغ عدد الأفراد الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة ثلاثة مليارات شخص – معظمهم في بلدان الجنوب. تتميز تلك الأحياء بعدم وجود نظام حكم عام، وهي مقامة على أراض غير مخصصة لمشروعات التطوير، وفي أماكن معرَّضة للمخاطر المتصلة بالمناخ، مثل الفيضانات. وما يفاقم من الأخطار التي يواجهها الأفراد والأُسَر، السكن والخدمات الأساسية المتردية.

إن تمكين هذه المجتمعات من التكيف يمثل أولوية، ويلزم إجراء تقييمات للجهود الشعبية الرامية إلى التصدي للأخطار. فعلى سبيل المثال، تقوم المنظمات المجتمعية بشراء الأراضي خارج مناطق الفيضانات، وبناء مساكن قابلة للصمود في الفلبين، ورسم خرائط المناطق المعرَّضة لخطر الفيضانات في “جوراكبور” بالهند. وينبغي أن تبحث مثل هذه الدراسات العلاقات الرسمية وغير الرسمية، وأن تدرج آراء الفئات المهمَّشة.

ولا بُدّ من تطوير نماذج وأدوات تحليلية مصمَّمة خصيصًا لهذه المجتمعات، لأن النُّهُج المستخدَمة في مدن بلدان الشمال لا يمكن نقلها. وتجب مراعاة ندرة البيانات، والعمليات الاجتماعية-الاقتصادية غير الرسمية، والقدرات المحلية المحدودة.

ويتعين أيضًا تقييم السياسات؛ فقد دَعَّمت مدينتا “أداما وميكيلي” في إثيوبيا، على سبيل المثال، المساكن بأسعار معقولة حول محيطهما، من خلال زيادة مساحة الأراضي المتاحة للتنمية.

إنّ إبقاء حيازة الأراضي في أيدي الحكومة يوفر الجهد على المدى الطويل؛ حيث يمكن تخطيط شبكات كبيرة من البِنى التحتية والأماكن العامة، وبناؤها بشكل متناسق، دون الاضطرار إلى تعديل المناطق سيئة التصميم.

وربما تقدِّم المستوطنات العشوائية دروسًا في الاستدامة، حيث يكون السكان – في كثير من الأحيان – فاعلين في استخدام الموارد الشحيحة، وإعادة استخدام النفايات، وتدويرها. وتحتاج جهود التخفيف من آثار المناخ إلى دعم سبل كسب العيش، ورفاهية الإنسان، فضلًا عن الاقتصاد غير الرسمي، بدلًا من تقويضها.

4- الاستفادة من تقنيات الابتكار المُزَعزِع:

إن الثورة الرقمية تغير وجه المدن. فعلى سبيل المثال، حسّنت مخططات التنقل المشترك الحضرية نوعية الهواء، والاندماج الاجتماعي، وقللت الازدحام.

ففي لشبونة، مثلًا، أظهرت الدراسات أن أسطولًا من سيارات الأجرة المشتركة يمكن أن يحافظ على مستويات تنقل السكان باستخدام 3% فقط من العدد الحالي للمَركَبات. ومن شأن اعتماد مَركَبات آلية كهربائية مشتركة على الصعيد العالمي أن يخفض أسطول المركبات في العالم بمقدار الثلث.

إلا أنه يمكن أن تقل هذه الفوائد، إذا أدت سهولة استخدام هذه التقنيات إلى زيادة استخدام المركبات في نهاية المطاف. ويتعين على الباحثين فهم العوامل التي تؤدي إلى النتائج الإيجابية والسلبية،

فضلًا عن كيفية التأثير فيها، مثل تمكين المزيد من السفر المشترك، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يؤدي الربط بين شبكات المياه، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والتحكم فيها بصورة رقمية إلى زيادة احتمال تأثير الأخطار المناخية على هذه الشبكات في وقت واحد.

إن هذه المخاطر المقترنة -ومسألة تحديد الجهات التي تقع عليها المسؤولية -ليست مفهومة بشكل جيد. ويتوالى انقطاع الخدمات أحيانًا مما يؤدي إلى نقص في الأغذية، والنقود، والوقود، كما حدث في نيويورك بعد إعصار ساندي في عام 2012.

وينبغي تطوير المواد والتقنيات ذات التكلفة المعقولة، التي يمكن أن تقلل من كثافة الكربون للبِنية التحتية المستقبلية في بلدان الجنوب، وترويجها تجاريًّا. وعلى سبيل المثال، يمكن تعديل الإسمنت بحيث يمتص المزيد من ثاني أكسيد الكربون.

ويُعد إنتاج الإسمنت ثالث أكبر مصدر للانبعاثات من صنع الإنسان بعد حرق الوقود الأحفوري، وتغيير استخدام التربة، حيث يسهم بحوالي 5.6% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالوقود الأحفوري والصناعات على الصعيد العالمي.

وقد تم استخدام أخشاب وخيزران “معادلة لانبعاثات الكربون” في بناء ناطحات سحاب خفيفة الوزن. تحتاج هذه المواد إلى إنتاج مستدام بتكلفة منخفضة. ويجري برنامج التنمية الإيجابية للمناخ – التابع لمبادرة “المدن الأربعين” C40 – تجارب في 18 مدينة؛ لتحقيق انبعاثات سلبية إجمالًا في مشروعات التنمية المختلطة، التي تخدم ما يصل إلى 300 ألف شخص.

ويمكن إدماج الجسور النباتية، والمتنزهات الخضراء، وأحواض القصب، والمناطق المنخفضة التي تتشرب المياه في نسيج البيئة العمرانية؛ للحدّ من مخاطر الفيضانات والاحترار،

وفي الوقت نفسه تحسين التنوع البيولوجي، وتخزين الكربون. ويجب معرفة المزيد عن أداء هذه المزايا، وإدارتها على المدى الطويل، حيث يتعين تطوير معايير التصميم والهندسة.

5- دعم التغيير:

ثمة حاجة إلى استراتيجيات جريئة؛ لبلوغ الهدف المتمثل في مدن منخفضة الانبعاثات الكربونية؛ وقادرة على الصمود. فعلى سبيل المثال، تساعد مبادرة “مدينة الإسفنج” الصينية على الحدّ من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية، من خلال زيادة المساحات الخضراء، واستصلاح الأراضي الرطبة، واستخدام مواد منْفِذة؛ لامتصاص مياه الأمطار، وتأخير الجريان السطحي.

وعلينا تعلُّم المزيد عن كيفية تغيير أنماط حياة السكان، واستهلاكهم، من خلال السياسات والحوافز؛ لإنشاء أحياء ومدن خالية من الانبعاثات الكربونية.

والبداية هي إيجاد الابتكارات المحلية الناجحة، وتوسيع نطاقها. فعلى سبيل المثال: تجرب شانغهاي مجموعة من الممارسات منخفضة انبعاثات الكربون، بما في ذلك شبكات التدفئة على مستوى المناطق، ووضع ملصقات توضح الانبعاثات الكربونية على المنتجات الاستهلاكية، والآليات المالية. ويلزم أيضًا تطوير أطر البحوث والسياسات لنقل الابتكارات المحلية الناجحة بين المدن.

6- التعرف على سياق الاستدامة العالمية:

تُعتبر المدن أنظمةً مفتوحة ومعقدة وديناميكية ذات تأثير عالمي. ويمكن للإجراءات المحلية حسنة النية أن تحيل المشكلات إلى قطاعات أخرى، أو ترجيها إلى المستقبل.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي اللوائح الصارمة المفروضة على الإنتاج المستهلك للطاقة بكثافة في مدينة ما، إلى تحويل المشكلة إلى مناطق أقل خضوعًا للوائح، دون الحدّ الفعلي من الانبعاثات.

وقد نقلت مدن عديدة في الصين، وكوريا الجنوبية، وفيتنام صناعات معينة إلى خارج المدينة؛ لتحسين تصنيفاتها البيئية.

ولا بد من توافر نهج لدراسة العلاقة بين الأنظمة للوفاء بأهداف تغير المناخ العالمي، فضلًا عن أهداف الخطة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويحتاج الأمر إلى معرفة المزيد عن التفاعلات، وأوجه المفاضلة، والتآزر بين العمليات الحضرية وآثارها في أماكن أخرى10. وهذا يستلزم العمل فيما بين التخصصات وسياسات الحوكمة المنغلقة. وينبغي أن يمتد “نهج الترابط” الذي يتتبع الروابط بين شبكات المياه، ونظام الغذاء، وأنظمة الطاقة؛ ليشمل قطاعات أخرى؛ بهدف فهم العلاقات بين توفير البِنية التحتية، وعدم المساواة، والقدرة على الصمود، على سبيل المثال.

الخطوات التالية:

على الباحثين، وصناع السياسات، والممارسين، وغيرهم من أصحاب المصلحة في المدينة أن يعززوا الشراكات، ويتعاونوا في إنتاج المعرفة. ويتعين على الجامعات دعم منصّات البيانات وبرامج البحوث طويلة الأجل في مُدُنها، مع مشاركة المعرفة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويجب أيضًا على العلماء أن يصبحوا أكثر انخراطًا مع شبكات السياسات والممارسات، مثل مبادرة “المدن الأربعين”، ومبادرة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة التابعة للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، والمدن والحكومات المحلية المتحدة.

نتمنى أن نرى المدن تنشئ مجالس استشارية علمية، يرأسها كبير مستشارين علميين، كما تفعل إدارات حكومية عديدة. فمن شأن ذلك أن يعزز شأن العلم، ويبني القدرات وإمكانات القيادة، وأن يوفر نقطة اتصال.

ويتعين على وكالات التمويل أن تقدم منحًا للبحوث متعددة التخصصات والدراسات المقارنة، لا سيما في بلدان الجنوب.

وقد تفرض المدن أيضًا على الشركات التي تقدم عطاءات لمشروعات حكومية واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، أو النقل المستدام – على سبيل المثال – أن تسهم بأموال في البحوث الجامعية ذات الصلة، كما هو إلزاميًّا في إقليم العاصمة الأسترالية. ويجب على المدن تطوير نماذج الأعمال والشراكات؛ لتعجيل بزوغ التجارب الناجحة، وتوسيع نطاق الأفكار والتقنيات.

ويجب أن تتجاوز المنصات الإلكترونية مرحلة تبادل البيانات؛ كي تعين الباحثين، وصُناع السياسات، والممارسين، والمواطنين على تشخيص المشكلات، وإيجاد الحلول، وتجربتها، وتقييم فعاليتها، وإدراج التعلم.

وتشاطرنا شبكة المعلومات واتخاذ الخطوات الحضرية التابعة لمبادرة أرض المستقبل هذا الطموح، لكنها تحتاج دعمًا ماليًّا ومؤسسيًّا مستقرًّا لدعم المدن عالميًّا على المدى الطويل. وبالتالي، يجب دعم البحوث والابتكار للتخفيف من آثار تغير المناخ في المناطق الحضرية، والتكيف معه، على نطاق يتناسب مع جسامة المشكلة.

* شوايماي باي: هو أستاذ البيئة الحضرية والإيكولوجيا البشرية، في كلية فنر للبيئة والمجتمع بالجامعة الوطنية الأسترالية، كانبيرا، أستراليا.

** المصدر الأصلي: مجلة Nature